Град Свияжск, окружённый реками Волга, Свияга и Щука, — историческое поселение, прообраз пушкинского острова Буяна, духовный православный центр Татарстана и просто замечательное местечко. Кстати, для самостоятельного путешественника его посещение связано с некоторыми логистическими сложностями. Но о них мы расскажем в конце повествования, ибо свидание со Свияжском искупает все заморочки. Сначала про позитивное.

Вход на территорию острова-музея бесплатный. У автостоянки есть домик, в котором вам дадут талон на проход через турникет и карту территории. По лестнице поднимаемся к главной достопримечательности, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО — Успенскому мужскому монастырю. Считается, что своим возникновением Свияжск обязан царю Ивану Грозному. Городок построили за 4 месяца, он стал опорным пунктом при экспансии на Восток и взятии Казани. Возводили не только оборонительные сооружения, но и храмы. Свияжск быстро богател, стал уездным центром. Вместе с горожанами процветали храмы и монастыри. Церкви будущего Богородице-Успенского монастыря начали строить в XVI веке, в 1555 году. Главными строителями были Постник Яковлев и Иван Ширяй.

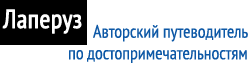

Главным храмом стал Успенский. В нём уникальные фрески, датируемые 1605 годом. Поразительно, как они сохранились в неизменном виде, учитывая непростую, можно сказать, трагическую историю монастырского комплекса в советские годы.

Для непрофессиональных созерцателей главная замануха — фреска с прижизненным изображением Ивана Грозного. Однако... обычные посетители её не увидят, она находится в алтаре. Зато можно подивиться на фреску с изображением святого Христофора, которого живописец нарисовал с лошадиной головой. По преданию, если прикоснуться к этой фреске, то спишутся 40 грехов. Это поверье приводит в ужас реставраторов, которые всерьёз опасаются за сохранность настенной живописи. В России фрески этого периода сохранились, как говорят, только в Благовещенской церкви Сольвычегодска.

В настоящее время в Успенский храм можно попасть в строго определённое время по специальным билетам: 10:00-10:30, 11:30-12:00, 12:30-13:00, 15:00-15:30, 17:00-17:30. А билеты выдают в музее монастыря, платить за них ничего не надо. Успенский собор не отапливается, доступ внутрь открыт в тёплое время года. В дождливую погоду в храм попасть невозможно, он закрыт для посещений.

Ещё одной старинной достопримечательностью стала Никольская трапезная церковь, возведённая в 1556 году. Над ней — 43-метровая колокольня. В здании воссоздали мемориальную келью первого настоятеля обители Германа Казанского.

Территория монастыря небольшая, за его стенами есть ещё архиерейский настоятельский, братский корпуса и Вознесенский надвратный храм, построенные в XVII-XVIII веках, церковь во имя преподобных Германа Казанского и Митрофана Воронежского (XIX век).

Ансамбль монастыря сохранился и в советские годы. По иронии судьбы, обитель уцелела благодаря тому, что практически сразу после революции 1917 года на её территории обосновались карательные органы, устроившие здесь застенок для политических заключённых. Их «сменщиком» стала психбольница, которая работала до 1994 года. С 1997 года монастырь был возрождён.

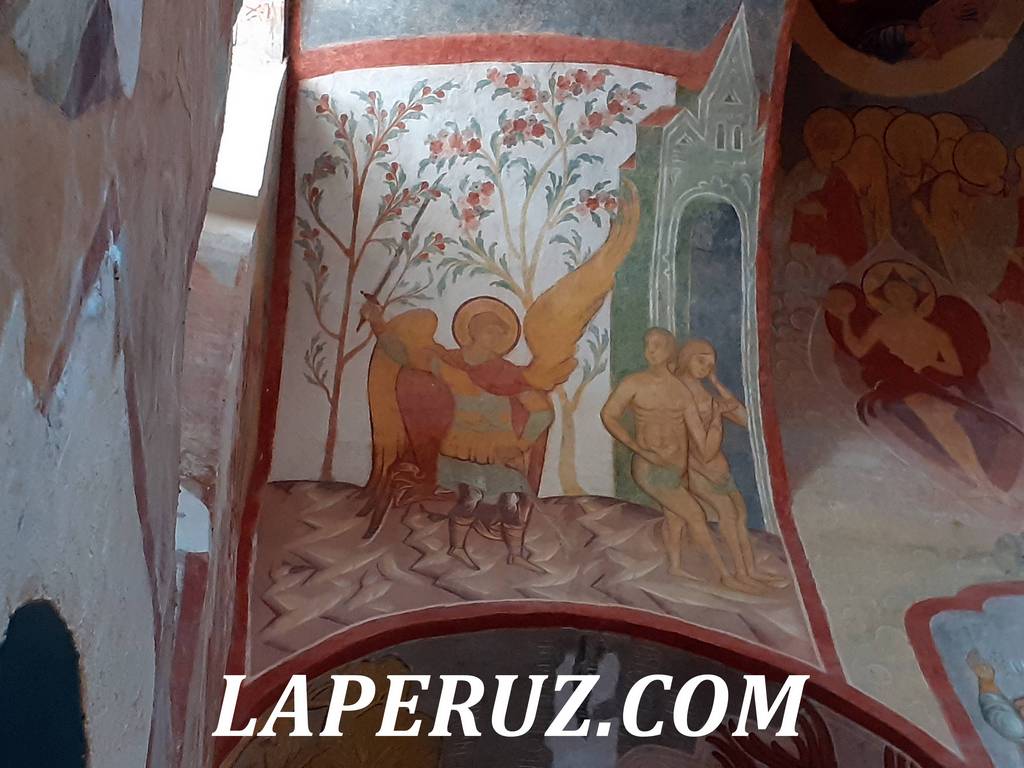

В память о загубленных жизнях у стен монастыря в 2011 году поставили мемориал жертвам политических репрессий. Его автор — скульптор Махмуд Гасимов. На двухметровом обелиске из белого камня — тюремное окошко. Из-за решётки узник выпускает голубя. На этом месте у монастырских стен было массовое захоронение. По официальной информации, останки не стали извлекать, они здесь и покоятся. Точная цифра погибших в застенках неизвестна до сих пор. Встречается информация о пяти тысячах убиенных.

Напротив монастыря находится конный двор. Когда-то он был собственностью обители, а сейчас используется как торговый центр с различными сувенирами и горячительными напитками. Посредине двора небольшой манеж, где имеющих денежные средства прокатят на лошадке. Здесь же можно арендовать экипаж и прокатиться по улицам Свияжска. Стоимость таких услуг немалая: прогулка по городу — больше тысячи рублей, два круга по манежу — 300 рублей.

По Успенской улице мы двинулись к другой стороне острова. По обеим сторонам дороги — аккуратный деревянный заборчик. Свияжск давно потерял статус города, по административному регламенту это село, где живут около 250 человек. В основном, домики аккуратные и ухоженные, но есть и заброшки, укрытые, как фальш-фасадом, деревьями и кустарниками. На Успенской улице находится музей истории Свияжска. Перед ней —пушка, которую называют «Девкина голова». Орудие времён Ивана Грозного, конечно, воссозданное. На лафете изображение головы мифической Медузы Горгоны.

После мы дошли до Рождественского переулка и повернули налево к небольшому и облупившемуся памятнику. Он установлен на месте расстрела в 1918 году трёх красноармейцев.

В нескольких шагах — выставочный зал в бывшем помещении водонапорной башни. Здание считается памятником промышленной архитектуры XIX-XX веков.

От башни мы прошли на набережную реки Щука, где наблюдается «столпотворение» домиков неизвестного архитектора. Из этих сортиров, наверное, приятно обозревать окрестности.

Во дворе дома обнаружился косный струг. Типичную для Свияжска лодку стоят энтузиасты. Судно будет задействовано как декорация в постановке оперы композитора Александра Маноцкова «Лодка».

Напротив струга — примечательный дом с колоннами. Это, так называемый, особняк Троцкого, ныне музей Гражданской войны. В Поволжье революционер прибыл на бронепоезде, в Свияжске прожил около месяца. С балкона этого дома он принимал парад красноармейцев. Считается, что именно в Свияжске Троцкий стал внедрять в практику расстрелы каждого десятого и заградительные отряды.

Через дорогу от дома Троцкого — церковь Константины и Елены. Первый храм был построен в 1551 году по указанию Ивана Грозного, он был деревянным. Через полторы сотни лет вместо деревянной церкви построили каменную. Храм Константины и Елены был в Свияжске единственным не монастырским. В советские годы его закрыли, он обветшал. Использовался для размещения музейных экспозиций.

От храма дорога спускается вниз, и по ней можно добраться до речного вокзала, от которого отправляются туристические теплоходы. Но мы спускаться к пристани не стали, а пошли на Рождественскую — главную площадь острова-града. Своё название она получила по одноимённому собору, который разрушили в годы советской власти. Сейчас на месте храма — поклонный крест. К слову, на острове несколько таких крестов на месте Тихвинской (Софийской), Никольской, Благовещенской церквей.

На площади двухэтажный дом из красного кирпича, построенный в 1911 году как общественное здание. В нём открыли женскую прогимназию, в которой в лучшие годы в четырёх классах обучалось 60 девочек. В настоящее время в здании располагаются детский сад и школа.

Рядом с ним — монумент, называемый «Стеной коммунаров». После неудачного наступления на Казань Троцкий приказал расстрелять каждого десятого красноармейца расквартированной в Свияжске части.

На площади находится комплекс зданий ремесленного училища и пожарного обоза. Его стали строить в 1870 году и завершили в начале XX века. В одном из двухэтажных краснокирпичных домов были размещены городская управа, мужское приходское училище и с 1900 года — библиотека. Здание пожарного обоза венчала деревянная каланча, сейчас на ней обзорная площадка. Подняться на неё можно, заплатив 250 рублей. Здание пожарного обоза было переделано под конюшню, а к нему пристроен погреб для склада овса и хозяйственных надобностей. При советской власти в этих помещениях была тюрьма, позднее — школа-интернат для слабовидящих детей, администрация села, опорный пункт полиции, фельдшерско-акушерский пункт, почта и другие учреждения.

Рядом с музеем Гражданской войны на Московской улице — комплекс зданий богадельни. Его в конце XIX века построил на свои средства купец второй гильдии Каменев. Местный богатей содержал за свой счёт учреждение до 1912 года, до своей смерти. После здание отошло муниципалитету, а в советское время сильно обветшало. Его отреставрировали в 2011 году, и сейчас здесь гостиница.

На площади находится особняк семьи Каменевых. Первый этаж был каменным, его занимали пекарня и магазин. На втором — деревянном — этаже были жилые помещения. В XX веке дом был почти полностью разрушен. В 2011 году его воссоздали и разместили в бывшем купеческом особняке гостиницу.

Там же, на Московской улице, ещё одно старинное здание — лавка Агафонова (строение №4). Одноэтажный дом построен в конце XIXвека. И сегодня в нём торгуют, только свияжскими сувенирами.

От Рождественской площади пошли по Троицкой улице. Слева дом художника Геннадия Архиеерева. Он родился в Свияжске, в исправительно-трудовой колонии. Где отбывала наказание его мать. В двухэтажном деревянном здании воссоздана квартира художника, выставлены его произведения.

Закончилось наше знакомство со Свияжском в Иоанно-Предтеченском монастыре. Свою историю обитель отсчитывает с 1551 года. Ранее монастырь был женским, а сейчас это подворье свияжского Успенского монастыря, с которого мы и начали путешествие по острову-граду.

Троицкий — самый древний храм. Это единственное сооружение, сохранившееся со времён деревянной крепости Свияжска. По преданию, в этом храме молился Иоанн Грозный. Церковь из лиственницы первоначально, в 1551 году, срубили в Угличе; затем сруб перевезли в Свияжск и здесь за один день собрали. За несколько веков, конечно, церковь менялась, но, как считают специалисты, незначительно. Сохранились маленькие оконца, которые закрываются по принципу шкафа-купе; они и по сию пору не имеют остекления. Подлинных икон в храме не осталось, но конструкция иконостаса считается старинной.

Второй по возрасту — каменный храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Он был построен в 1604 году, во времена царя Бориса Годунова, в древнерусском псковском стиле. Считается, что в Свияжске строили подворье Свято-Троицкой Лавры.

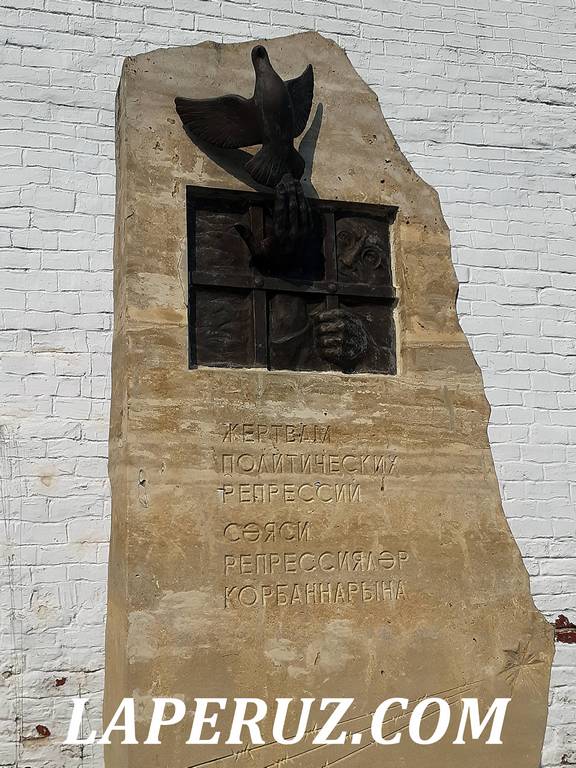

Самый молодой храм, но и самый, пожалуй, величественный — собор во имя иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». Автор проекта — Фёдор Малиновский, епархиальный архитектор Казанской губернии. Собор в русско-византийском стиле начали строить в 1898 году и завершили в 1906-м. Расписали храм в 1914-м. Возведение собора обошлось монастырю в сто тысяч рублей царских времён. В начале ХХ века была построена башня-часовня в том же стиле, что собор. Уже в наше время её освятили в честь святых Царственных Страстотерпцев. Советские власти закрыли монастырь в 1919 году. Храмы были переданы музею, вероятно, поэтому и уцелели.

Как попасть на остров?

Свияжск соединяет с большой землёй восьмикилометровая дамба, поэтому в классическом понимании это не остров. В музей-заповедник можно попасть на туристических теплоходах, которые курсируют из Казани. Время в пути в одну сторону около двух часов. Если есть свой автомобиль, то можно смело отправляться в самостоятельное путешествие. У острова есть весьма вместительная парковка. Рядом с островом-градом есть и вертолётная площадка, но это уж совсем для мажоров.

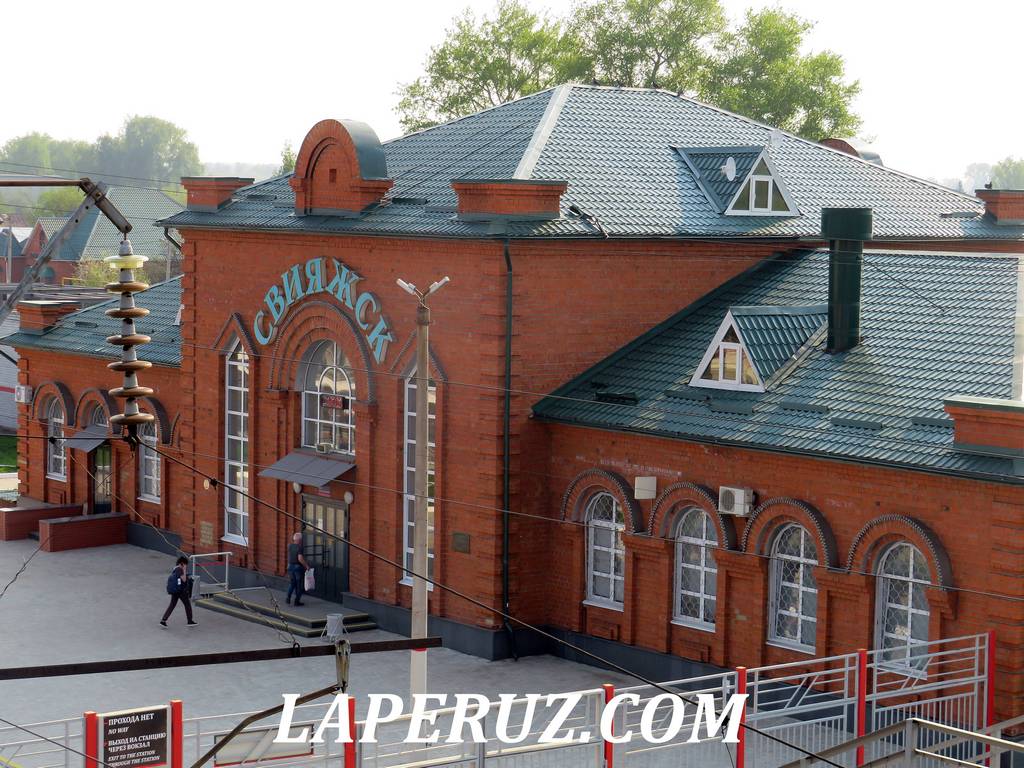

Непрост путь на остров по железной дороге. До станции Свияжск из Казани ежедневно отправляется несколько электричек. Стоимость билета в одну сторону — 76 рублей, однако это не самый бюджетный путь на остров, ибо от станции до музея-заповедника ещё около 15 километров. И довезёт вас только такси, ибо обещанный рейс маршрутки отменили вскоре после его введения. Таксисты просят в одну сторону от 350 до 400 рублей.

Множество турфирм Казани предлагают автобусные экскурсии на остров-град. Ценник рассчитывается в зависимости от численности группы и начинается от тысячи рублей. Так что рассчитывайте возможности своего кошелька — и в путь. Хоть раз в жизни, но в Свияжске стоит побывать.