Если Марксовский район — самый сок Республики немцев Поволжья, то Энгельсский район — её соль. И в прямом, и в переносном смысле. Энгельс (бывшая Покровская слобода) был и центром этого региона, и центром торговли солью, которую возили из царицынских степей.

Мы не можем подсказать, как повторить наш маршрут на общественном транспорте, поскольку передвигались на личном автомобиле. Есть смутные сомнения, что за день трудно будет попасть во все четыре точки. Безлошадным туристам можно поделить эту поездку на две части и сначала исследовать населённые пункты в одной стороне от Энгельса, а затем – в другой.

Первой точкой на нашей карте стало село Липовка. Колонию Шефер основали в 1760-х годах немцы-лютеране из Саксонии и Пфальца. Они сеяли пшеницу, рожь, держали лошадей и делали шляпы. После начала Великой Отечественной войны немцев-жителей Шефера депортировали за Урал и в Казахстан, а на их место привезли беженцев из оккупированных регионов Союза. Вероятно, тогда же Шефер переименовали в Липовку. Сейчас здесь живёт больше тысячи человек, есть участковая больница, школа, магазины.

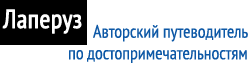

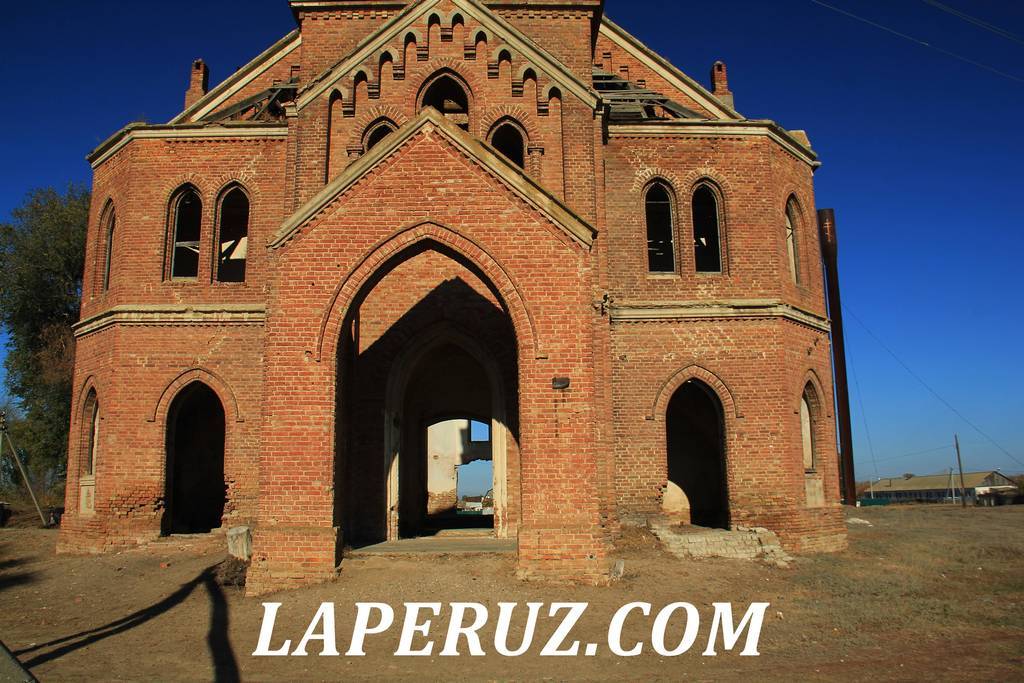

Но главное для нас, туристов, в Липовке, — лютеранская кирха. Каменную церковь построили на месте старой в 1906 году. Годы богоборчества отразились на ней крайне негативным образом: кирха лишилась крыши, окон, дверей, интерьера.

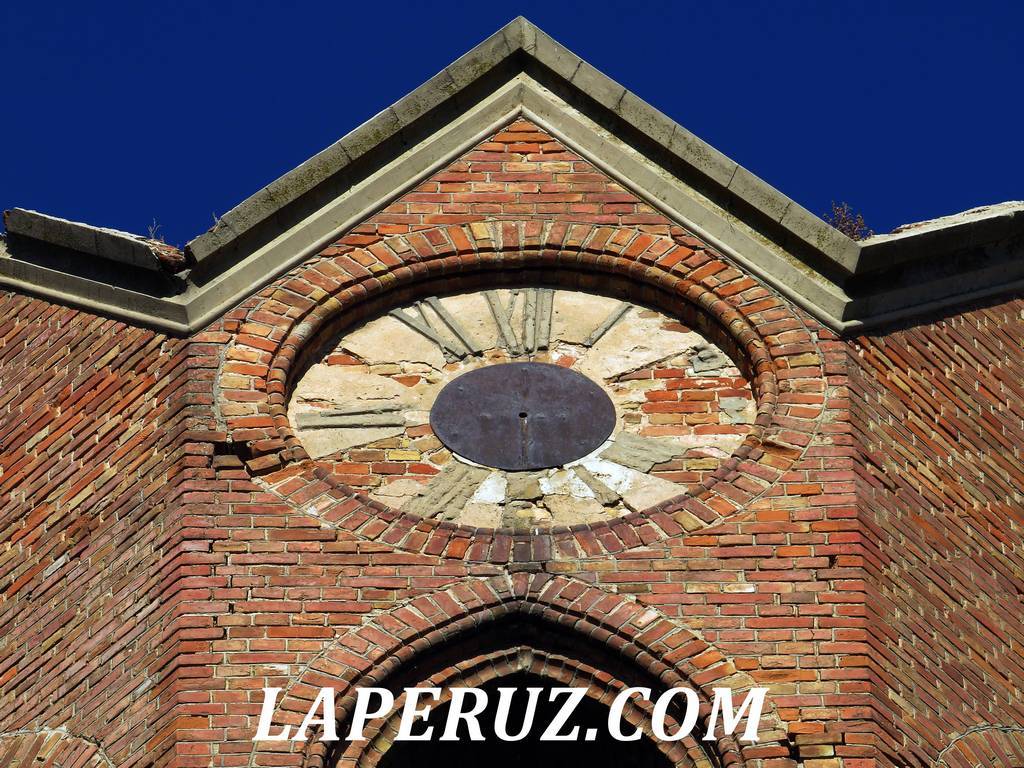

А вот колокол чудесным образом уцелел. И часы на фасаде уцелели тоже. Вообще здание до сих пор выглядит достаточно крепким. Кажется, вот приложить немного усилий, — и будет симпатично, как в Зоркине. Но кто будет эти усилия прикладывать?...

В центре села, где мы припарковались, есть главные достопримечательности почти любого населённого пункта России. Речь, конечно же, о памятниках — Ленину и погибшим в годы Великой Отечественной.

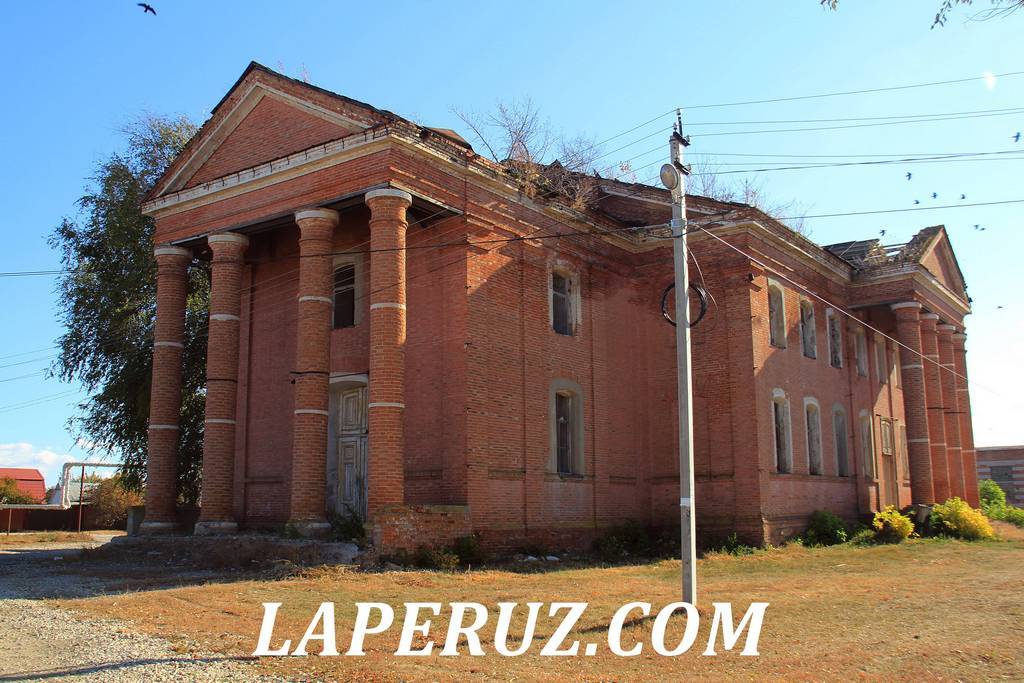

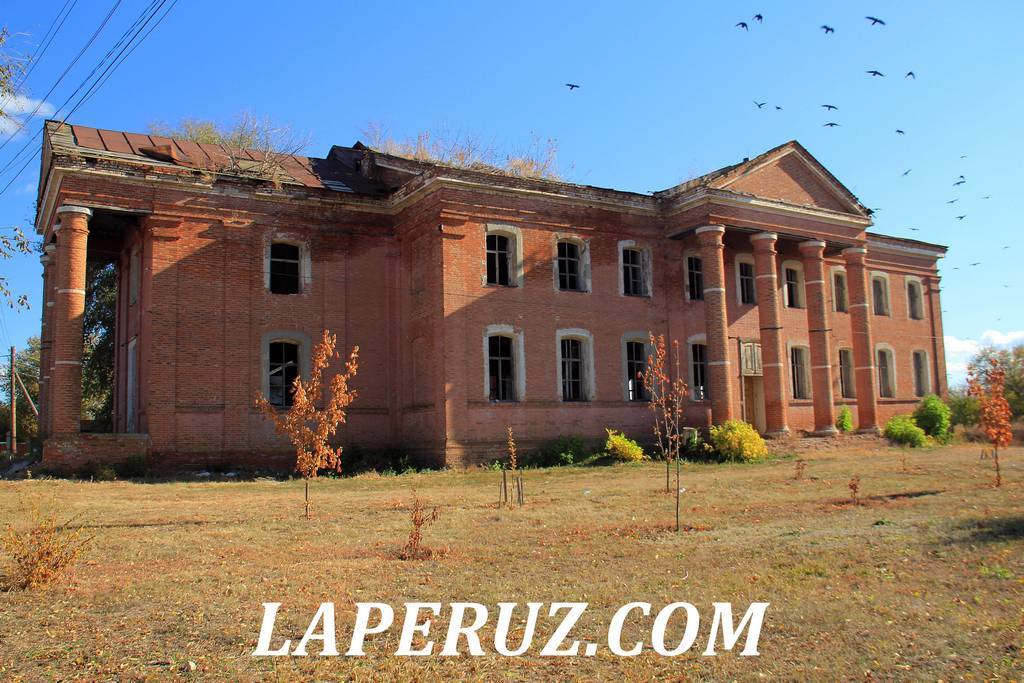

12 километров отделяют кирху в Липовке от кирхи в Старицком, которое стало второй точкой нашего маршрута. В 1766 году была основана материнская коронная немецкая колония Рейнвальд. Уже два года спустя она получила русское название Старицкое (Старица). В период расцвета здесь были и кирпичный завод, и паровые-ветряные мельницы, и приходская-земская школы. В 1913 году в Старице построили лютеранскую кирху, проект которой разработал архитектор из Самары Алексей Волошинов. В советское время в ней открыли дом культуры, и это оказалось не худшей судьбой для здания. Дом досуга функционирует здесь и по сию пору, и, видимо, поэтому и окна целы, и крыша не прохудилась. Наверное, лютеран в Старицком или вовсе нет, или крайне мало, и восстановить кирху им не под силу.

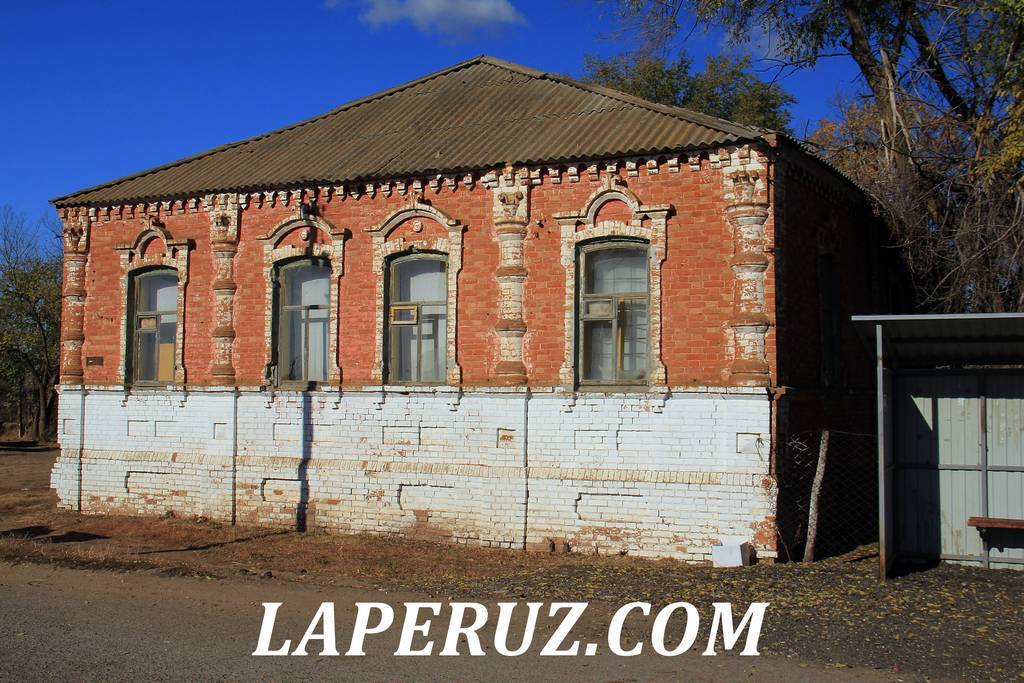

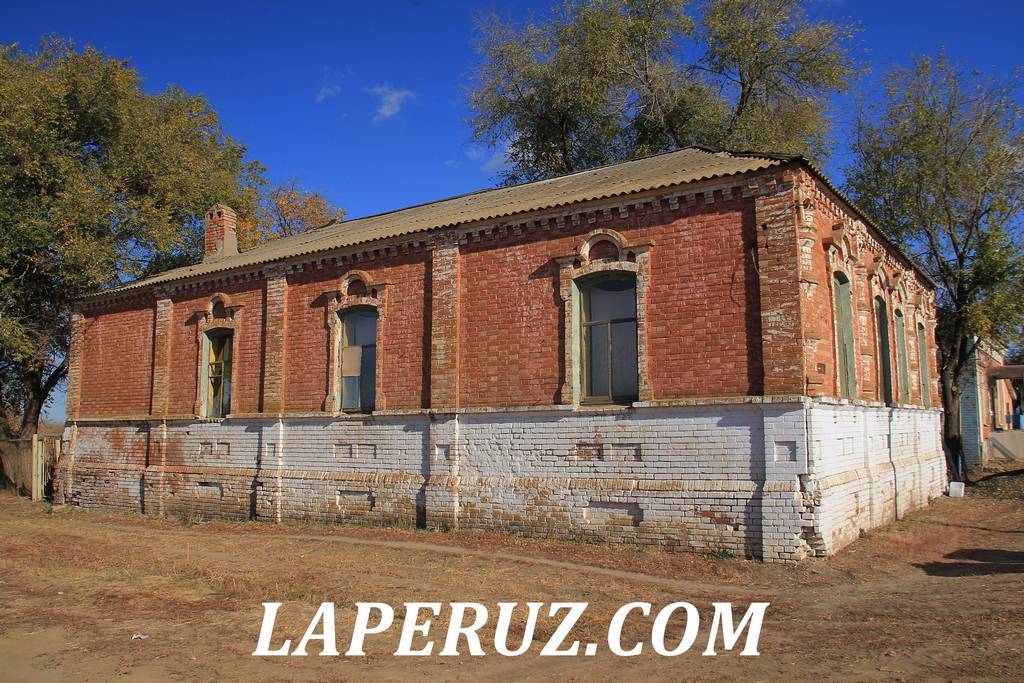

Напротив главной достопримечательности Старицкого — бывшая церковно-приходская школа 1887 года постройки. Школу, очевидно, строили по усадебному типу: тут вам и главный дом, и ворота замечательные.

Возле школы — памятник комсомольцу Якову Веберу, погибшему в 1929 году. Поблизости мы обнаружили ещё пару домов, похоже, выстроенных немцами-колонистами, и на этом наш осмотр Старицкого завершился.

Ещё 18 километров на машине — и мы в бывшей немецкой материнской (коронной) колонии Розенгейм (теперь село Подстепное). Её основали в 1765 году на реке Берёзовка. Жители Розенгейма выращивали здесь пшеницу и рожь, содержали сельскохозяйственных животных, владели торгово-промышленными заведениями и садами.

Нас сюда притянула каменная кирха 1884-1886 годов. В ней работал орган фирмы «Валькер» из Людвигсбурга, помещение церкви было рассчитано на 1200 человек. В 1935 году кирха была закрыта, в ней работал сельский клуб, но сейчас здесь двери нараспашку. И, конечно, ничего хорошего в этом нет.

Кирху в Подстепном очень любят саратовские фотографы для всяких романтических историй. Что ж, понять их можно. Даже в таком разгромленном виде здесь есть, на что посмотреть: винтовые каменные лестницы, деревянные потолочные балки и подпорные столбы. Даже перегородки на втором ярусе были украшены: видно, что кирху люди строили для себя, с любовью и с расчётом посещать её долгие-долгие годы. К сожалению, не случилось.

В 2016 году в Подстепном состоялось открытие православной молитвенной комнаты. Через несколько лет её реконструировали под церковь, освящённую в честь иконы Божией Матери «Знамение».

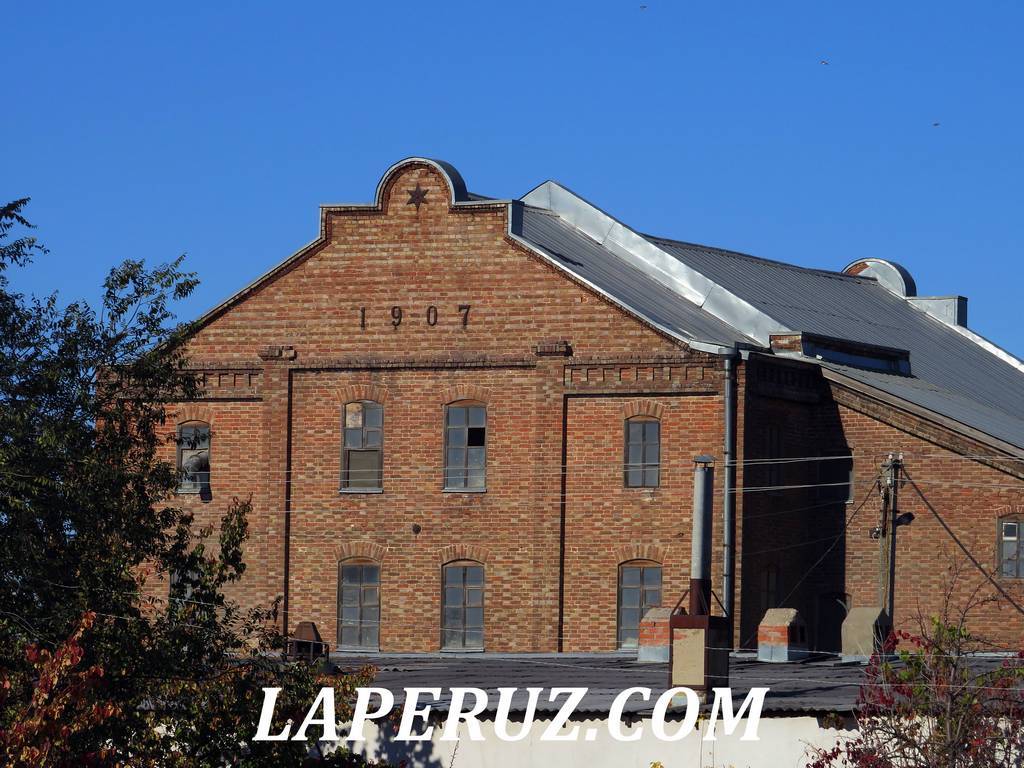

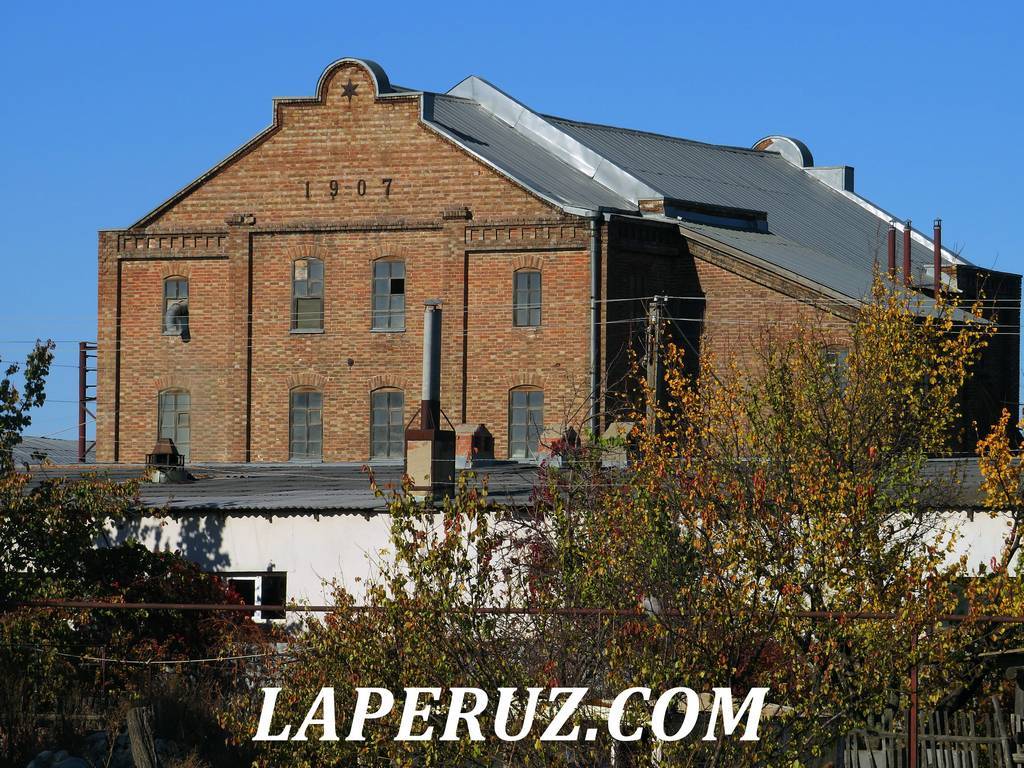

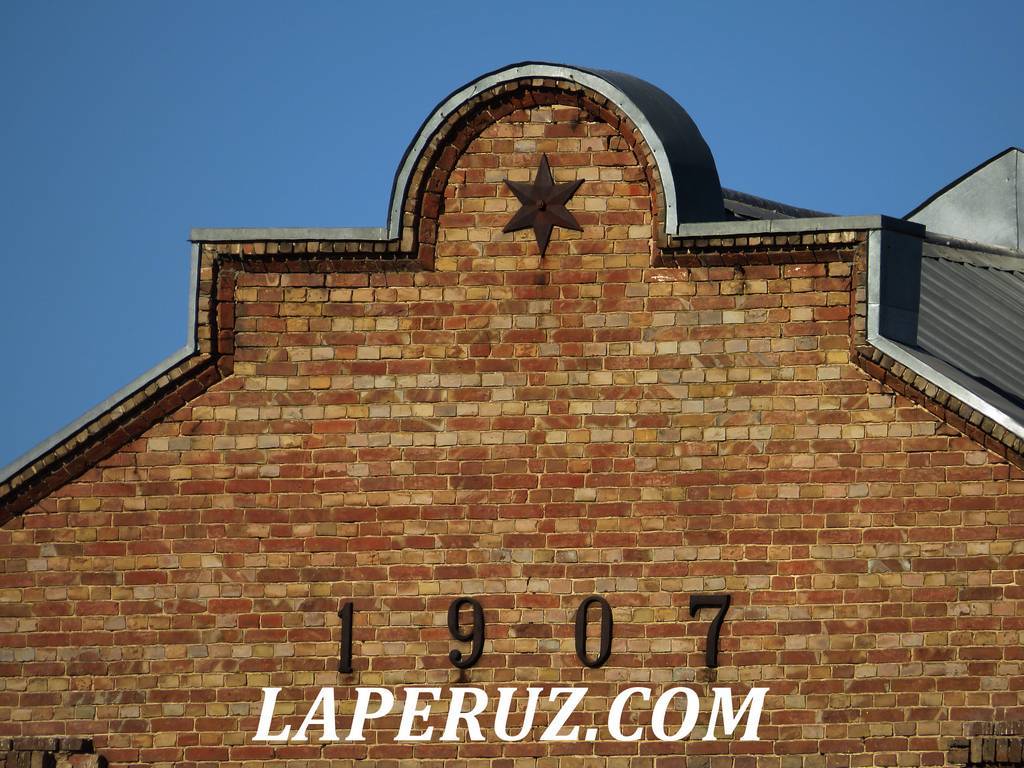

Уже на выезде из Подстепного мы заметили вдалеке здание, которое заставило притормозить и выйти на минутку. Кирпичная громадина вдалеке с цифрой «1907» оказалась бывшей полуавтоматической мельницей колонистов Арнгольд. Когда-то на ней имелись два нефтяных двигателя; здесь выпускали семь сортов муки. Теперь, похоже, бывшая мельница занята консервным заводом ФСИН — по крайней мере, именно он указан на этом месте.

Наше путешествие завершилось в Анисовском, примерно в часе езды от Старицкого. Здесь в 1942 году несколько месяцев квартировали женщины-истребители из полка, который создала Марина Раскова. Одна из этих асов, Валерия Хомякова, стал первой женщиной в мире, сбившей самолёт противника в ночном бою. А через две недели после этой битвы она погибла — её крылатая машина рухнула почти сразу после взлёта с аэродрома. Валерию Дмитриевну похоронили в Энгельсе, а на месте её гибели поставили вот такую халтурную памятную доску. И проблема не только в плохом материале, но и в ошибках в тексте. Истинный патриотизм!